こんにちは、Up & Comingのスタッフです。本日は第8回展「言ったことない息」トークイベントの模様をレポートします。

今回のトークでは、ゲストに池田佳穂さんを迎え、出品作家の栗田平手さん、詩霖さん、矢野紗季さんが登壇しました。

ゲストの池田さんは2年前に独立し、現在はインディペンデント・キュレーターとして展覧会やイベントなどの企画運営をしています。

今回ゲストとして呼ばれた背景には、独立をしてすぐ後に行ったグループ展で栗田さんと一緒になったこと、ワークショップを通して詩霖さんとのつながりができたことがありました。

そういった背景から開催されることになったこのトークでは、会場を全員で回りながら展示作品の話をする前半と、そこから話を深めていく後半という形で行われました。

前半は作家ごとの話をまとめた形で、後半は3人がどのようにして展覧会を作り上げたのかを中心にして内容の一部をご紹介します。

栗田平手さん

栗田さんについては、「立体作品の素材が変化したこと」「作品に触れられること」「髪の毛が生えたこと」の3点を中心に紹介します。

会場入口すぐの外からとても見えやすい位置に、竹と紙を素材とした立体作品《松崎繭男》が展示されていました。来場者を待ち構えるように設置されたこの作品は、設営中から外を通る人に見られていることが多かったそうです。

この展覧会での栗田さんの立体作品には、素材として竹や紙、藁が多く使われています。過去の作品で使っていた布や綿ではなく違った素材で制作をしたのは、素材そのものが持つキャラクター性を意識して制作したからでした。

また、栗田さんの作品は全て触れられるようになっていました。それは、栗田さんが、作品を通して一方的ではない関わり方ができないかということを考えていたためです。来場者が作品を眺めるだけではなく、作品そのものが来場者によって動かされて変化していく関係ができれば良いなと、楽しみながら考えたのだと話していました。

その考えは、「触れられる」ということだけではなく、作品の設置方法にも反映されていました。

作品がテグスで吊るされていることで、会場の空調や人の動きで作品そのものが揺れます。作品に動きが出て来場者との距離が変化することや、変化する影の動きも見る人を楽しませるものとなっていました。

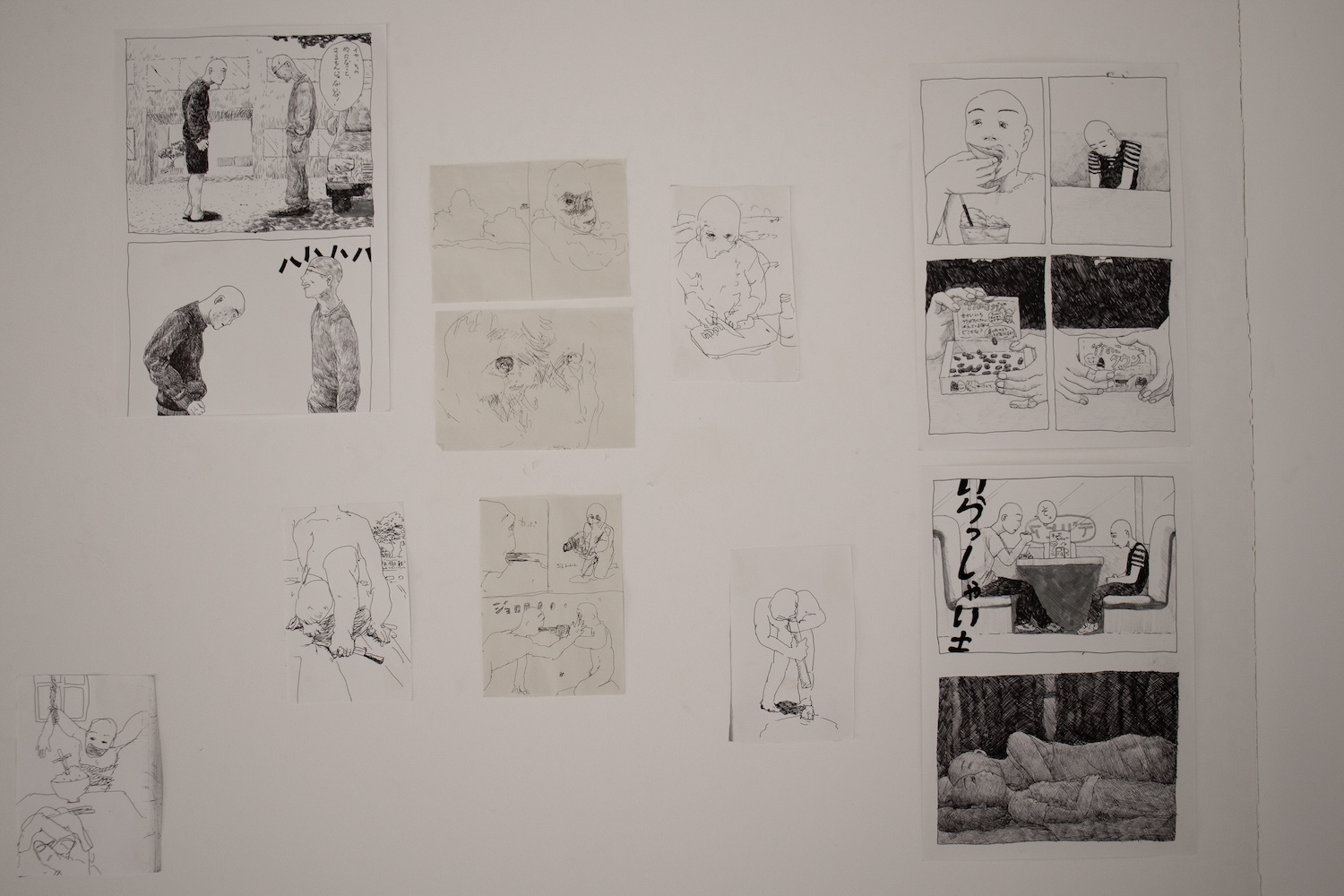

今回の展覧会では、栗田さんの中でひとつの区切りがありました。それは、人物に髪の毛が生えたことです。栗田さんが壁に展示しているドローイング・漫画作品《キャラ誕生と逃亡記録》を見るとそれが分かりやすく、古いもので4、5年前に描いたものは坊主ですが、最近描かれたものは髪の毛が生えています。

髪型や服を着ている人がそれを置いて出ていき、2階では髪型や服を持っているキャラクターがいなくなるという構成になっていました。

会場に点在する立体作品も、髪の毛が生えているものほど最近制作したのだそうです。

詩霖さん

詩霖さんが今回展示している作品は、どれも《探究の箱庭》を出発点としています。

《探究の箱庭》は、詩霖さんがゲームの元となるフィギュアと砂の入った箱を準備し、来場者がプレイヤーとなって、フィギュアを自由に出し入れしながら箱の中の世界を作り上げていくものです。

プレイヤーが作り上げた箱庭は、時にはスタッフによって整地されることもありますが、伝言ゲームのように次の人へ、次の人へとバトンが渡されていきます。

心理療法としての「箱庭療法」では、砂だけが入ったまっさらな状態から1人で行われます。それを、なぜこのような形式にしたのかというと、この《探究の箱庭》は作品ではなく、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン([1889〜1951]オーストリア出身の哲学者)の討論をするために設置したものだったからです。

ウィトゲンシュタインの哲学は、ざっくりと前期の「論理哲学論考」と後期の「哲学探究」とで分けて考えられることがあります。

例えばフィギュアのひとつひとつを「言葉」として捉えた時、箱庭には、そこにあるフィギュアで作り出せる「最大の可能性の世界」があります。それは、私たちが持つ言葉で作り出すことができる「最大の想像の世界」と似ていて、ウィトゲンシュタイン前期の「論理哲学論考」に登場する「論理空間(ある世界の中で論理的に成り立つ可能性全体のこと)」という概念と通じるところがあるのだと考えたそうです。

そして、もともと1人で行う「箱庭療法」を伝言ゲームのように複数人で行うことによって、箱庭を触る人は、前の人がなぜこのような箱庭にしたのだろうという疑問が生まれた状態でスタートするかもしれません。そういったことが、ウィトゲンシュタイン後期の「哲学探究」に登場する「言語ゲーム(言葉の意味はそれを使う人や場面によって変化すること)」という概念になるのではないかと思ったと詩霖さんは話していました。

一方で、前の人と言葉が交わされているわけではなく、フィギュアだけのやり取りになるということを考えると、ここで行われているのは「言葉の抜け落ちた言語ゲーム」とも言えます。《探究の箱庭》は、「言葉の抜け落ちた言語ゲーム」として成立する可能性もあれば、場合によってはただのゲームになる可能性もあるということを付け加えていました。

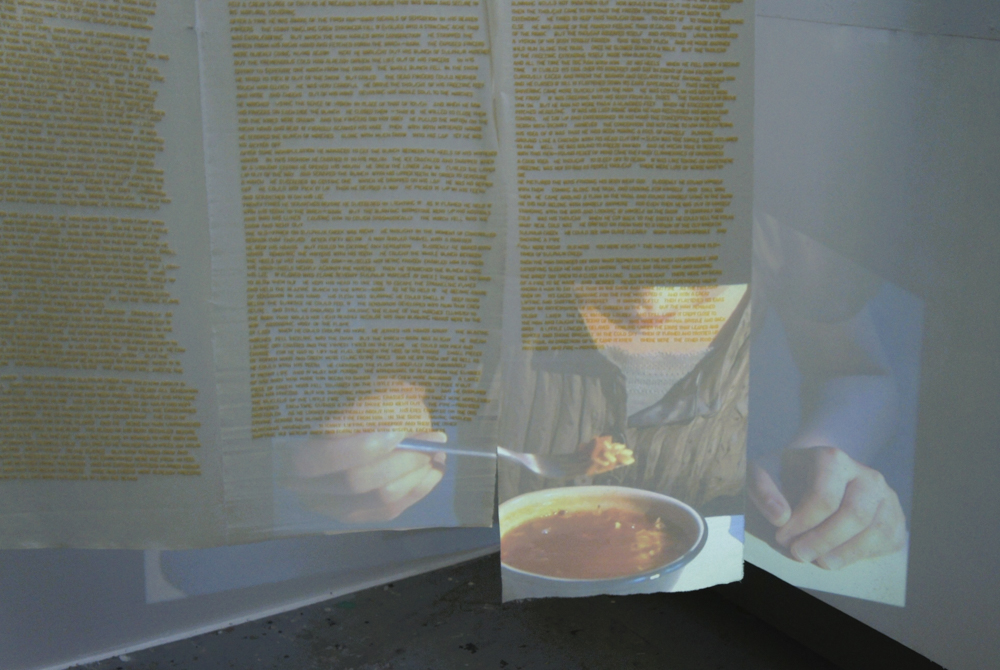

この展覧会では、《探究の箱庭》の毎日の移り変わりを撮影した写真を展示した《探究の箱庭 ゲームx》、出品作家の3人で一緒に箱庭を作っている様子を撮影した動画《探究の箱庭 ゲームⅡ》など、この《探究の箱庭》を元にした作品も展示されていました。

また、《探求の箱庭γ》は、来場者が箱を開けて中に入っているものを自由に動かすことができるという作品で、《探究の箱庭》から派生して制作されました。

箱のサイズは詩霖さんがすっぽりと入るサイズで作られています。その中には、詩霖さんの皮を剥がしたものとして、自身がかつてパフォーマンスをしたときに来ていた服や制作で使用していた服が入っているものの、中に入っているものが詩霖さんそのものであるという生々しいことは主張されずに設置されていました。

矢野さん

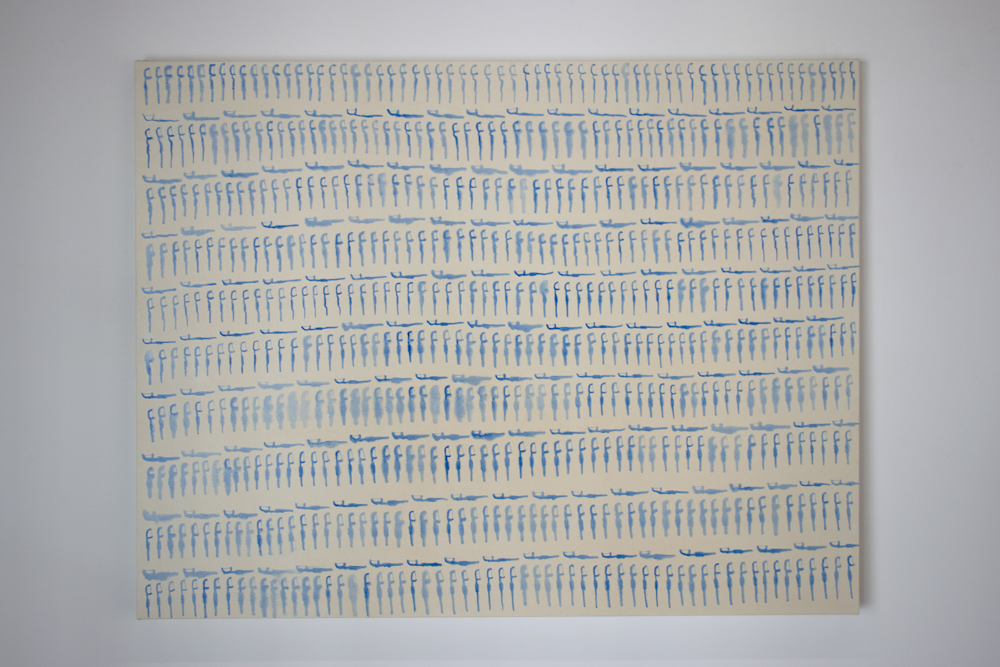

矢野さんの《タイミー絵画》は、壁面床近くで会場を囲うようにして設置されていることが特徴的なドローイング作品です。矢野さんが「タイミー」でアルバイトした、その日の内容と給料を組み合わせたものが1枚1枚に描かれています。例えば、「比べる」という字が描かれたドローイングでは、仕事をしている時に他の人と比べられたという矢野さんの気持ちが表現されています。

その《タイミー絵画》のすぐ上には、《タイミー絵画》の雰囲気と合わせて設置をした《無題》が展示されていました。

この《無題》は、デンタルフロスをモチーフにしていて、矢野さんがデンタルフロスを使っている時に、フロスに引っかかったものを確認する習慣が作品のきっかけになっています。

フロスに何か食べ物が引っかかっているときもあれば、意外と何も引っかかっていないこともある…フロスを繰り返し描くことによって、そういった日々の積み重ねがリンクしているように見えると池田さんは話していました。

この2つの作品以外にも、矢野さんは絵画作品を複数展示しています。《タイミー絵画》は矢野さんが仕事のたびに行なっていた日々のドローイングですが、それ以外の作品は、この展覧会のテーマが決まってから制作したもので、展覧会を作り上げる中で栗田さん、詩霖さんと共有したいろいろなことが作品にも表れているのだと言います。

矢野さんは、栗田さんと詩霖さんのことを、媚びていなくて自分のやりたいことがあり、同じ方向性を見ている人、そして、世界をこんなふうに見られたら良いなと思う人として、憧れることもありつつ、2人からその心持ちを受け取っていたのだそうです。

続いて後半の紹介に入ります。

展覧会のタイトルとステイトメントについて

展覧会のタイトル「言ったことない息」は、タイトルを決めなければいけないというぎりぎりのときに、3人で新宿に集まって決めたものでした。

昼間に新宿御苑に集まった3人は、そこが閉園するまでいていろいろなことを話したそうです。

その中の1つとして、詩霖さんの動画作品《探究の箱庭 ゲームⅠ》を3人で見たこともタイトルを決めるきっかけになりました。

この作品は、2人で一緒に箱庭を作っているところを撮影した動画で、言葉とともに「(息つぎ)」という言葉がところどころに入っていました。2人のうち一方は詩霖さんで、動画の中の言葉は、当時考えていたことを一緒に作っている相手に向けて投げかけたものでした。そうすることで、その相手が展示を見にきた時に伝言ゲームになるのではないかと思ったのだそうです。

動画の中の言葉にはいくつかトピックがありました。「(息つぎ)」という言葉は、そのトピックの合間に入っていた言葉で、詩霖さんが普段話をする時に意識的に行なっていることでもあります。

新宿御苑が閉園してからも、3人は話しながら新宿を歩いていました。

「言ったことない息」は、話しながら集めたキーワードから、栗田さんがいくつか出した案の中から選ばれた言葉だったそうです。

さて、展覧会のステイトメントには、「空き地」「真昼の星」という言葉が登場します。

それぞれ、「空き地」は詩霖さんの写真作品《砂箱のアルバム》に空き地の写真があったことから、「真昼の星」は矢野さんが出した言葉でした。

・息を吸っても、次にはくものが言葉とは限らない息つぎの「間」

・これから建物が建つかもしれないけれど、ただそこにある「空き地」

・夜に光るのを待っている印象があるけど、そうではない「真昼の星」

息つぎの「間」や「空き地」「真昼の星」は、似たようなところがあると思ったのだと栗田さんは話しました。どれも待っているように見えてそうではないものなので、そのような感覚をステイトメントに出せたら良いなと思ったのだそうです。

展示を作り上げるためのコミュニケーション

栗田さんは、以前、池田さんがキュレーションした展覧会に参加した時の経験から、展覧会を作るときに「どうやって良い感じに関係なさそうなことを入れられるか」が大事だと実感したのだそうです。

「言ったことない息」では、3人がそれぞれ作品を作って持ってくるのではなく、何かしらコミュニケーションをとっていたいというところから、展覧会が始まるまでの半年くらいの間、Googleドキュメントを掲示板のようにして使っていました。

それは、3人がその日にあったことや誰にも話していなかったことなどをなんとなく書き込むコミュニケーションの場でした。

Googleドキュメントを使ったやり取りや新宿を散歩したことというのは、一見すると、展示とは関係のなさそうなことです。しかし、実は展覧会を作り上げるうえで大事なことであり、作品を出品するだけではなく、展覧会を作り上げることの楽しさを実感したのだと話していました。

池田さんは、人間が合理的ではないところでコミュニケーションを取れていることで展覧会もより良くなると考えていて、今回3人が一緒に過ごした時間をとても良いなと思ったそうです。

別々の作家から出てきたものでありながら、展示空間の中でそれぞれの作品が構成しあって成立しているのは、展示の手前で共有しているものや、お互いの作品や姿勢にリスペクトがあるからだと思ったとのことです。

また、この展覧会では触れて良い作品がたくさんありましたが、作品に触った時の「触ってしまった」という感覚や触覚によって、言語化できない自分と作品との関係が生まれている気がしたのだと続けました。

矢野さんの作品は触れられないものの、2人の作品を触る前と後では矢野さんの作品への見え方が変わり、作品や展示空間と関係を結べたことが嬉しいと感じたと話していました。

今回のトークでは、池田さんがトークの合間に、「作品に触って良いので自由にしながら聞いてください」「近くのドローイングを覗きながら聞いてください」などと来場者に声をかけていたり、後半パートへ移る前には登壇者から来場者へお菓子を配って、一緒にお菓子を楽しんだりしながらイベントが進められました。

場面場面で来場者に声をかけることで、ただイベントの登壇者・来場者として「話す側」「聴く側」という関係性に止まるのではなく、その場にいる全員がトークイベントの「参加者」として関係性を結ぶことができたイベントだったのではないかと感じました。

flickrでは、今回のトークイベントの様子や、そのほか過去に開催した展覧会の様子もご覧いただけます。

2025年5月4日(日)堀田