こんにちは。Up & Comingスタッフです。

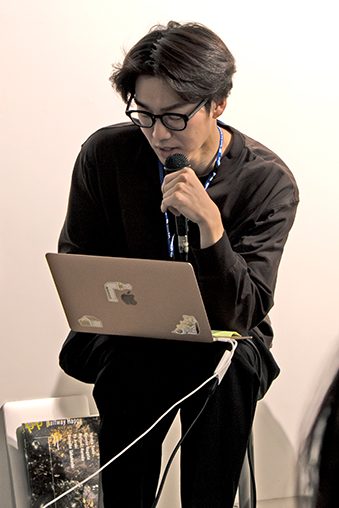

本日は2月5日(水)に行われた、第7回展覧会「ジュリアンの不在」のトークイベントの模様についてレポートします。

今回のトークイベントはゲストに長谷川新さんを迎え、出品作家の石井佑果さん、川本渓太さん、城蛍さん、中根唯さん、吉原遼平さんがご登壇されました。

(インディペンデントキュレーター)

展覧会テーマについて

まずはじめに、企画者である川本渓太さんから展覧会テーマについての紹介がありました。

川本さんは、「もの」と「もの」の間にあるものごとに関心があると言います。川本さん自身は「仮面と素顔」や「大人と子ども」をテーマとした絵画作品を制作してきました。今回の展覧会では、そうした二項対立の間を行き来するように作品を制作している作家に声を掛けたいと考えたようです。

集まった5人の作家の作品には、どこか掴みどころのない宙ぶらりんな空気感があると川本さんは感じていました。そして、展覧会テーマについて全員で話し合う中で「5人の作品には共通した『不在感』がある」という意見で一致し、「不在」をテーマとすることに決まったようです。

ゲスト・長谷川新さんについて

長谷川新さんはインディペンデントキュレーターとして、有楽町アートアーバニズム「YAU」での展覧会企画などを行なっています。長谷川さんがTokyo Art Beatのウェブサイトで連載している記事に川本さんが興味を持ったことなどがきっかけで、今回のゲストに迎える運びとなりました。

展覧会タイトルについて

展覧会タイトルにある「ジュリアン」とは一体何なのでしょうか。このタイトルの提案者である石井さんから説明がありました。

5人の作品に「不在感」があることは共通していますが、それぞれの性質は異なります。そこで、タイトルの中には「X」のように代入できる言葉が欲しいと考えました。

石井さんは言葉の語呂の良さと、「何?」と興味を引くようなタイトルを狙って「ジュリアンの不在」を提案したとのことです。「ジュリアン」自体に深い意味はないので、例えば「ローレン」や「リチャード」でもよかった、と語ります。

中根唯さんの作品について

次に、それぞれの作家による作品解説と長谷川さんとの対談に移りました。

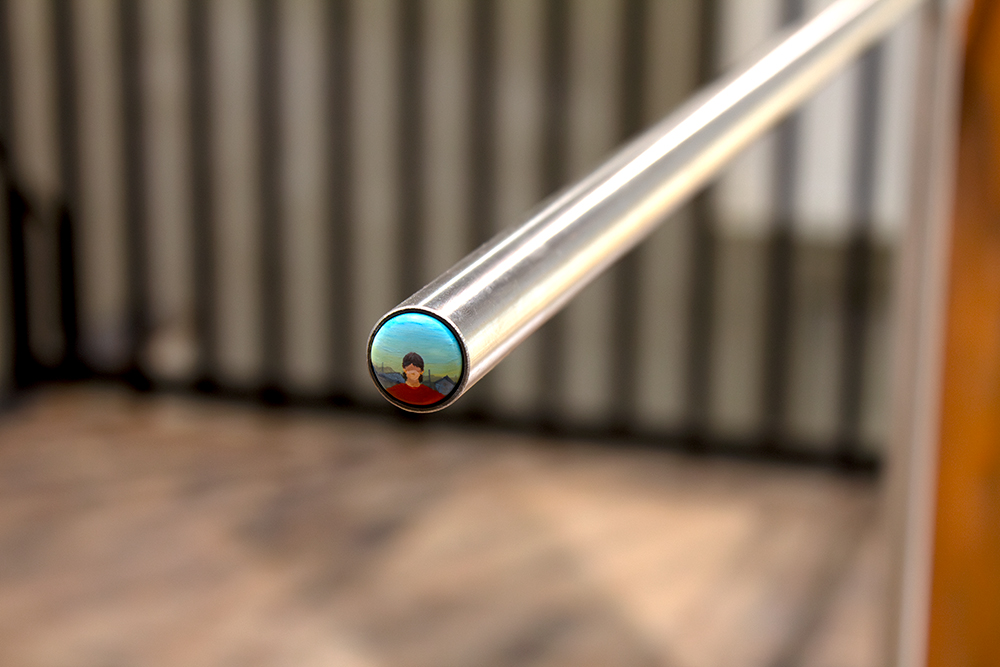

中根唯さんは立体作品を制作しています。木などで作った支持体に絵を描くという方法で、立体でありながら絵画のような作品を制作してきました。

今回出品した作品《あなたとあなた》は、向かい合った長細い2本のステンレスパイプの、側面の小さな部分に人の絵が描かれています。

パイプの間は人が一人通れるくらいの隙間が空いていて、鑑賞者はそこに立たないと絵が見れません。つまり、側面に描かれている2人の間に割って入ることになります。中根さんによるとその見づらい状況がこの作品において大切で、鑑賞者に居心地の悪さや気まずさを感じてもらえたら嬉しい、と語ります。

他には、取っ手や手すりの接続部の裏に絵を描いた作品も出品しています。いずれも、支持体の大きさに対して絵の部分はほんのわずかです。

中根さんは「絵は少し描ければ良くて、ボディ(支持体)を作ることの方が大事」と語っていました。一方で、自身の作品は立体でありながらも「絵」なのだと言い張りたい気持ちもあり、支持体が何であれ描いてしまえばそれは「絵」になると考えているそうです。

吉原遼平さんの作品について

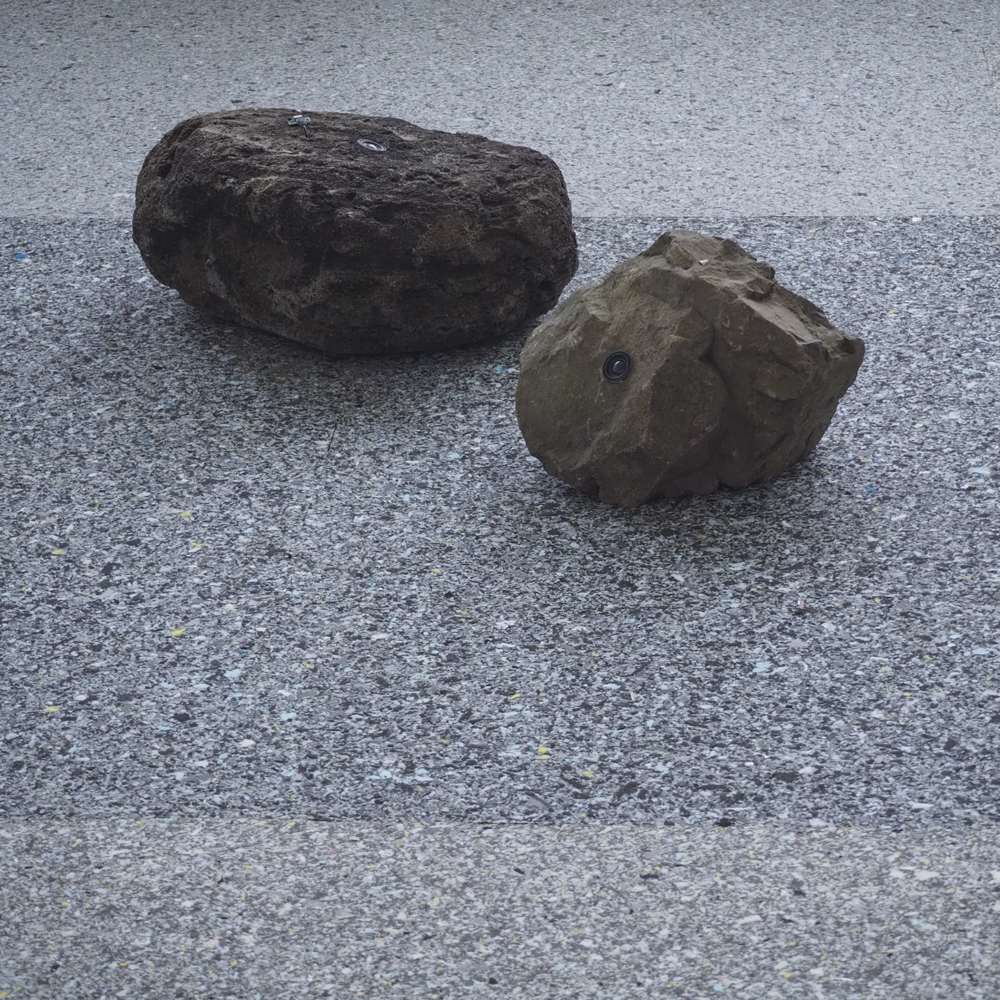

吉原遼平さんは、今この瞬間にどこか離れた場所にあるものと、展示空間との間にある関係性に着目した作品を制作しています。

《Upside Downing》は、会場のUp & Comingにちなんで制作した作品です。

Up & Comingの建物の外観は上半分の色が黒、下半分が白となっているのが特徴的ですが、その建物を縮小し逆さまにしたものが本作品です。会場1Fの天井の板を境とし、1Fの天井には作品の下半分が、そのすぐ上の2Fの床には作品の上半分が設置されています。

よく耳を澄ますと、作品の内部からはタップダンスの音が聞こえてきます。その音は、誰もいないUp & Comingの中で吉原さんがタップダンスをして録音した音です。

これまでの作品を含め吉原さんの作品に共通することは、対象となるものが鑑賞者の目の前にないという点です。

この作品の1F部分と2F部分を同時に見ることはできないため、鑑賞者が頭の中で繋げて作品の全貌を想像することになることでしょう。また、聞こえてくる音から内部空間を想像したり、様々な見方ができるかもしれません。そのように、新たな空間を立ち上げることに興味があると吉原さんは語っていました。

川本渓太さんについて

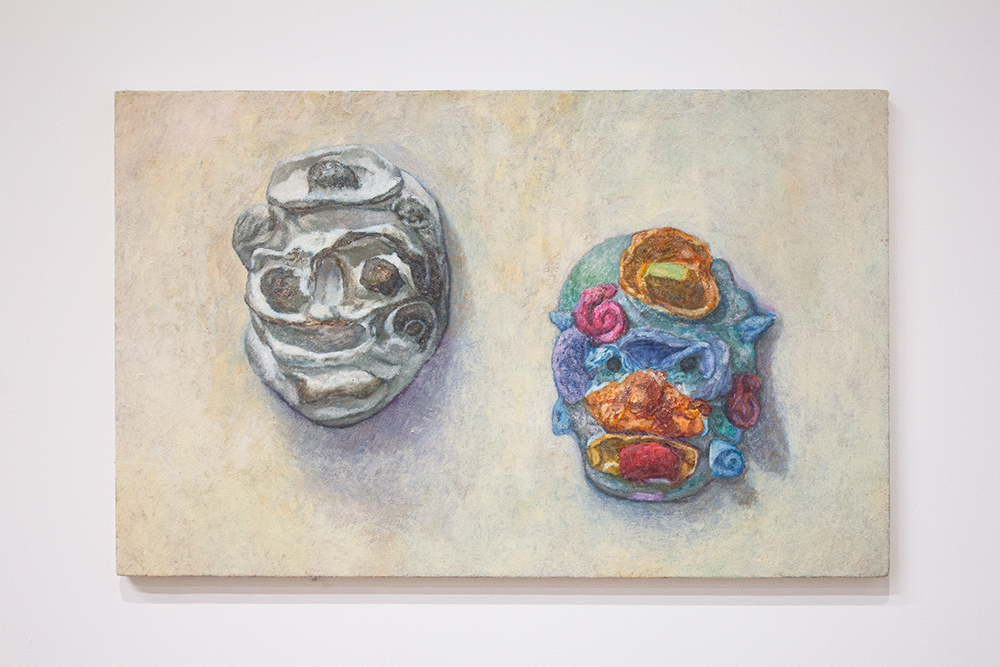

川本渓太さんは8年ほど前から継続して、仮面をつけた子どもの絵を描いています。

ある時、川本さん自身が幼少期に作った仮面をつけて自画像を描いてみたときに、人の顔が仮面というものにすり替わってしまう違和感に興味を持ったことがきっかけとなっているそうです。

作品は自身の幼少期のスナップ写真を元に描かれています。スナップ写真は撮影者の大人から被写体の子どもへ向けられた眼差しが感じられるものだと川本さんは語ります。「大人と子ども」といった2項対立の中間に興味がある川本さんは、こうした点にも関心を寄せているようです。

今回の展覧会での新たな試みとして、川本さんは新作の《2つのお面》を挙げました。

この作品は他と違い、仮面のみが描かれています。最近川本さんは、「子ども」の問題と「仮面」の問題は同一させる必然性はあるのかという問いについて考えていたそうですが、その2つを解体させる試みとしてこの作品を制作したとのことです。

石井佑果さんについて

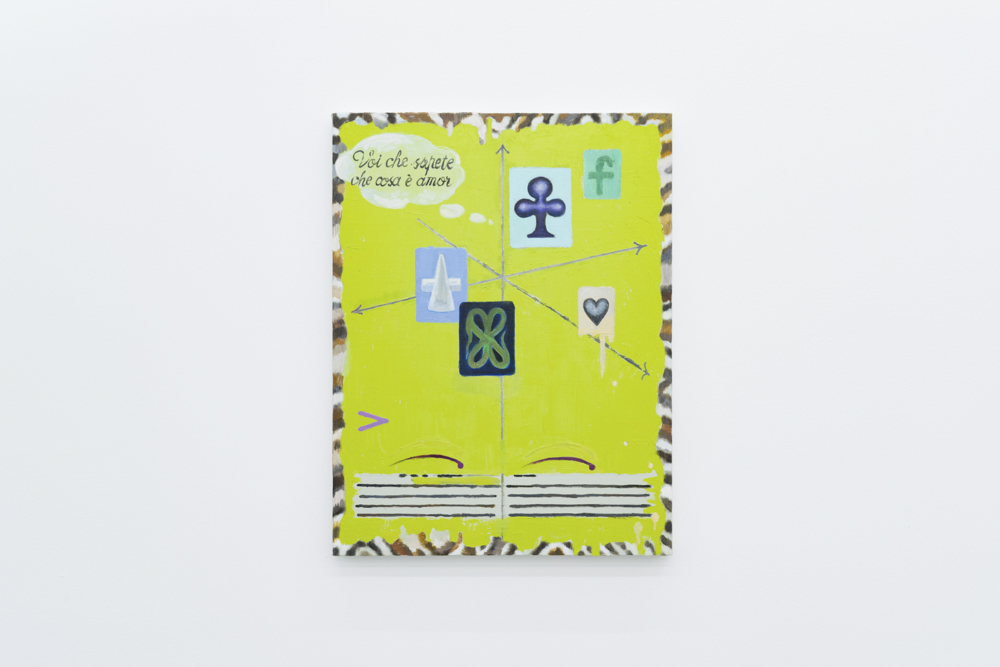

石井佑果さんは、西洋絵画で描き尽くされてきたステレオタイプなモチーフや、グラフやトランプなどの記号を引用・再構成する手法で絵画を制作しています。

今回の展覧会では、会場に合わせた作品を制作するという試みをしています。

例えば、1Fのグレーの壁に展示してある作品は壁の色に合わせてグレイッシュな色調にしています。

また、階段の壁に展示した作品には階段のモチーフが描かれています。

具体的なモチーフではなく記号的なモチーフを描くことで、展覧会の「不在」のテーマに応えた、とも話していました。

描かれているモチーフ自体の内容ではなくその記号性を扱っているという点が、石井さんが提案した「ジュリアンの不在」というタイトルの考え方とも通じている、と長谷川さんは述べました。一方で、階段の場所に階段が描かれた絵画を置いているのは発想が直接的で、そのアンバランスさが面白いとも話していました。

城蛍さんについて

城蛍さんは絵画と立体の両方の要素のある作品を制作しています。

《愛らしき口もと目は緑、森羅万象》は、展覧会に合わせて制作した作品です。

城さんは、参加メンバーが決まってきたタイミングで「待ち合わせ場所」のような作品を作りたいと考えたそうです。待ち合わせ場所のモニュメントをイメージし、縦長の門のような形にしています。また、モチーフを象徴的なものにしたいと考えたため「男性から見た恋している女性像」をテーマとしています。

中根さんと同様に、立体を作ることが絵を描く行為に付随している城さんですが、それに対してどんな気持ちで取り組んでいるのかと長谷川さんは質問しました。

以前はキャンバスに描いていた城さんですが、ある時、絵画の額を作ってみたいと思ったそうです。木で作った額は、初めは絵画の装飾のような印象でしたが、次第に絵と立体が一体化していき「絵から伸びてきている何か」のような形に発展して今の作風に至りました。

最近は装飾の要素と、絵画自体の変形という要素の両方を取り入れながら制作していて、絵を描いている時と木枠を作っている時の感覚は変わらないと話していました。

質問トーク

それぞれの作品解説の後、事前に作家たちが用意してきた質問項目の中からくじ引きでテーマを選び、全員で自由に話していく企画に移りました。多くの内容について話し合われましたが、その中で出た2つの質問についてご紹介します。

Q.アーティストの生活とは?

日常の中で、仕事も制作もしていない時間はアーティストとして過ごしているのでしょうか?すきま時間をどのような意識で、何をして過ごしているのか、という質問がありました。

川本さんは、制作する前にピアノを弾く習慣があると答えていました。クラシック、特にモーツァルトをよく弾くそうですが、制作への気分を高めるためにそうした時間が大切なのだと川本さんは語ります。

吉原さんは、「自分の中のカメラマンを常に持っておきたい」という思いがあるそうです。例えば何か変な体験をした時に驚いて逃げ出してしまうのではなく、忘れないようにすぐに写真を撮って捉えておきたいと心掛けているようです。その心意気がアーティストとして大事なのではないかと話していました。

中根さんは仕事と制作の他は家で過ごすことが多く、ゲームをしたり家で楽しむ時間を大切にしていると話していました。

Q.作品以外のもので芸術性を感じるものは?

この質問に対して川本さんは、長年人の手によって使い古されてきたものに芸術性を感じると答えていました。国立民族学博物館で観た昔の農具、ある写真集に載っていた100年前のボロボロのぬいぐるみなどを例に挙げ、さらには川本さん自身が子どもの頃から使い続けている大切な毛布があることもお話ししていました。

石井さんは、壁のシミや、道路の工事現場に見られるチョークの下書きの線に魅力を感じることがあると答えていました。

城さんは、偶然がいくつも重なった状況に魅力を感じ、よく写真に撮り溜めているそうです。道端に一口だけ残ったサンドイッチが落ちている様子、地面に散っていたポップコーンに鳩が群がる様子などを例に挙げ、偶然生まれた形や構図に注意深く目を向けているようです。

今回のトークイベントでは作家同士が持ち寄った質問によって、展覧会テーマに沿った内容だけでなく、普段の制作スタイルや生活の幅広いお話を聞くことができました。幼少期の思い出などにも話が膨らみ、エピソードの端々からは作品に通じるものが見受けられるように感じました。

またこの展覧会では、5人それぞれが普段の作風を生かしながらも、会場や他の作家に応答するように新たな挑戦をしていた点が印象的でした。

flickrでは、今回のトークショーの様子や、そのほか過去に開催した展覧会の様子もご覧いただけます。

2025年3月20日(木)小野坂