こんにちは。Up & Comingです。

9月14日(日)に行われた、Up & Coming第12回展「断片の集積」のトークイベントの模様をレポートします。

今回のトークイベントはゲストに開発好明さん、進行人に上久保直紀さんをお迎えし、出品作家の長雪恵さん、官野良太さん、高梨麻世さん、TAKU NISHIMURAさん、吉田絢乃さんが登壇しました。

開発好明さんは観客参加型の作品の制作や、ワークショップを中心に活動を行っています。上久保直紀さんはキュレーター・エデュケーターとして、美術教育を軸にした展示事業の企画などを行っています。

今回のトークでは「つくること と かたること」と題して上久保さんの進行のもと、作家としての姿勢や立ち位置、自身の作品についてかたること・言語化することについてそれぞれがどのように考えているか意見を交わしました。

制作スタイルと言葉との関係性

TAKU NISHIMURAさん

TAKU NISHIMURAさんは、近年では人からもらったものや拾ったものを扱って彫刻作品を制作しています。自分1人で課題を見つけて制作するよりも、ワークショップで誰かと一緒に制作したり、注文に応じて制作する方が向いているというNISHIMURAさん。作品の説明に関しても自分だけで考えるのではなく、他者からの感想によって気付かされて考えることが多いようです。

官野良太さん

官野良太さんは「記憶」をテーマに、樹脂を積層させたものを削る手法で作品を制作しています。官野さんも言葉から先に作品を組み立てることは難しい、と言います。作品について言葉で完全に補うことは困難で、言葉と作品の間に溝ができてしまうと考えているようです。

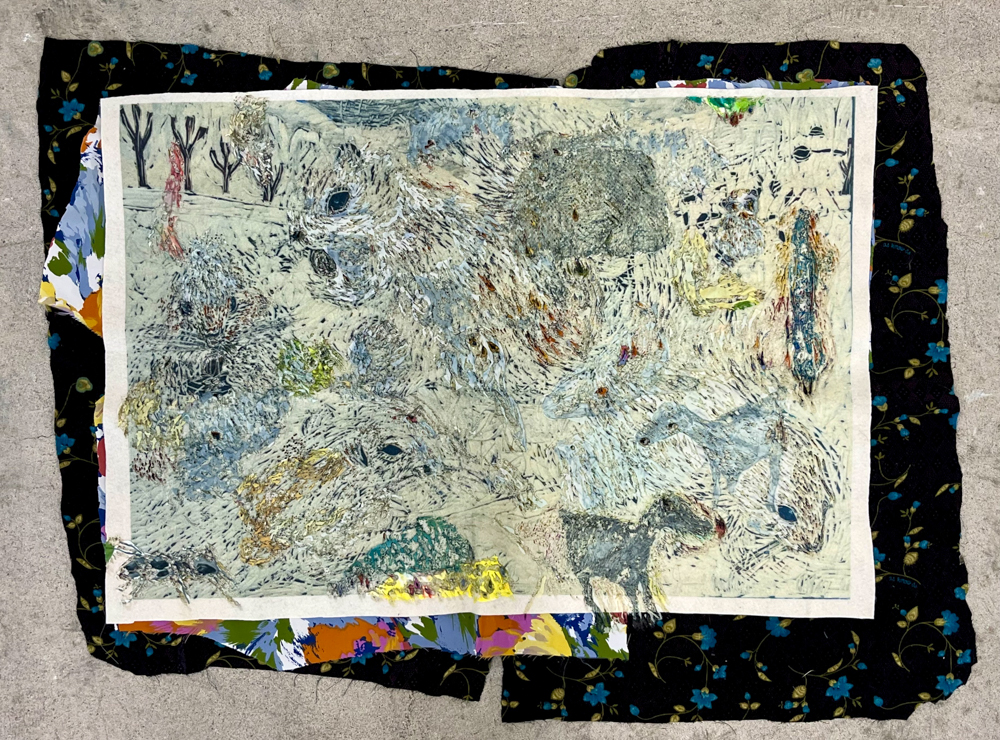

高梨麻世さん

「記憶」をテーマに、フィールドワークや生活の中で感じたことから絵画を制作している高梨麻世さんは、気になった風景やモチーフを瞬間的に捉え、その記憶のストックの中から描いています。

描く対象はその時の自分にとって「旬」であるかどうかが大事であるため、制作において言葉が先にあることは稀だとのこと。タイトルは完成した後で作品を客観視することで付けているそうです。

作品を説明する際に、その言葉が作品について完全に語ることができているかは分からないため、鑑賞者からの感想が客観視する上で大切なものとなっていると話していました。

長雪恵さん

長雪恵さんは自身が作った過去の作品を解体して再構成し、アップデートさせていくような手法で制作しています。木材や布、毛糸、陶など様々な素材を扱うのが特徴です。

タイトルは作品を区分するために付けているのであって、あまり重要視していないようです。鑑賞者には言葉よりも、視覚的に入ってきた情報を受け取って欲しいとの思いがあると語っていました。

吉田絢乃さん

吉田さんは、人が居た気配や誰かが使っていた痕跡をテーマに、水性塗料を使って描く手法で制作しています。

吉田さんもタイトルは作品が完成した後に付けるようです。本展で出展しているカーテンの作品は《curtain VI》というタイトルですが、深い意味は込めずに見た目そのままのタイトルをつけることが多いと話していました。

開発好明さん

開発好明さんはひとつの決まったスタイルを持たずに、様々な形式で作品制作やワークショップなどの活動をしてきました。

作品のタイトルは、「現代美術は分からない」とよく言われることに対するリアクションの取り方のひとつだと開発さんは語ります。学生時代は作品に詩のようなタイトルをつけていたという開発さんは、視覚的に理解させることが難しくても、タイトルによって鑑賞者になにか伝えられるかもしれないと考えていたそうです。

現代美術の敷居を低くするために観客にどうアプローチしていくか、タイトルを工夫するなど様々なやり方で模索してきたと話していました。

コンセプト文はどのようにして書いているか?

遊びのような感覚で作品制作をしているというNISHIMURAさんは、自分で作品に言葉を添えると嘘っぽくなってしまう気がすると言います。そのため、知り合いのライターの方と言葉の壁打ちを繰り返す方法で納得するキーワードを見つけ、コンセプト文を決めているそうです。作品制作だけでなく言葉を考えることも他者を介して行うことで、自分の作品を客観視しているのかもしれないと話していました。また、最近ではChatGPTを使ってタイトルを決めることもあるそうです。

官野さんは制作した後で振り返るようにコンセプト文やタイトルを考えていますが、作品以上に格好つけないように、嘘がない言葉を意識して選んでいるとのことでした。

文章の役割とは作品と鑑賞者の間にある余白のようなものを埋めることではなく、余白の形を少し変えることだと捉えていると話していました。

長さんは作品を観る人が鑑賞しやすくなるように、作品を補うものとしてコンセプト文を書いており、分かりやすい言葉を選ぶように心がけているとのことです。

説明があることで見え方が変わる作品もあるかと思うが、それがが必ずしも良いこととは思わない、と話す長さん。作品の見方は鑑賞者が決めるものであって欲しいとの思いがあるようでした。

文章を書くことが得意ではないと言う吉田さんは、鑑賞者からの感想が良いヒントとなり、その言葉を借りることがよくあると話していました。

作品を説明する際に、説明的になり過ぎるとそれ以外が見えなくなってしまうためバランスが難しい、と高梨さんは語ります。解釈の多様性を残しつつ言葉をどう書くかを模索しながらコンセプト文を書いているようです。

アーティストが作品について話したことは良くも悪くも全て正解となってしまう、と述べる開発さん。言葉は大切だと思う一方で、その場に生み出されたものが全てであり、観た人は作品から感じたものを受け取ればいいのではないか、と考えているそうです。

展覧会と言葉との関係性

開発さんが去年東京都現代美術館で開催した個展では、作品のキャプションは壁には掲示しておらず、ハンドアウトに記載されているのみでした。それは「作品ありき」で観て欲しいという学芸員の方の意図があったそうです。キャプションを読まなくても作品を理解できる人、あるいは興味のない人は読まないで鑑賞することでしょうし、本当に読みたい人だけが手元のハンドアウトを読むような展示方法となっていました。開発さんは、言葉の表示の仕方は鑑賞者とどう接したいかの表れだと語ります。

本展覧会では会場内にはコンセプト文を書いた表示はなく、フライヤーに記載されているのみでした。展覧会の企画者である高梨さんは、「断片の集積」というタイトルに全てが集約されているため、文章は掲示する必要はないと判断したそうです。言葉によって解釈が限定的になってしまうことを避け、作品の響き合いから鑑賞者に何か感じて欲しいというメンバーの意図もあったようでした。

本展の5人のメンバーは作品に対する言葉のあり方を模索しながらも、言葉で説明しすぎるのではなく作品の視覚的な情報から鑑賞者に自由に感じ取って欲しい、との考えが共通していたのが印象的でした。

作品タイトルの決め方やステイトメントの書き方といった、普段あまり聞けないような舞台裏の話題にもなり、それぞれの作家の姿勢が垣間見えるようなトークイベントでした。

Up & Comingのflickrでは、今回のトークイベントの様子や、今までに開催した展覧会の様子もご覧いただけます。

また、YouTubeチャンネルでは「断片の集積」展のトークイベント動画を公開していますので、ぜひご覧ください。

2025年11月10日(月)小野坂