こんにちは、Up & Comingのスタッフです。

本日は第10回展「切れはしの交換」6月21日に行われた2回目のトークについてレポートします。

今回のトークでは、ゲストに画家の長谷川繁さんを迎え、出品作家の⽯河彩⼦さん、⻑⾕部まり杏さん、WAKOさんの4名が登壇しました。

出品作家の3名は、全員、長谷川さんが講師を務める美学校のペインティング講座を受講していました。そして、その講座で長谷川さんが話していた「絵を描くことは、『何を描くか』と『どう描くか』の2種類しかない」という言葉が、「切れはしの交換」展の趣旨と大きく関わっています。

トークでは、「何を描くか」に焦点を当てた前半と、各自の作品に触れる後半に分けて話が進められました。このレポートでは、展覧会のテーマとつながる「何を描くか」に焦点を当て紹介していきます。

「何を描くか」がない|長谷川繁

長谷川さんの作品には私的なものがありません。

日本の展覧会において、特に若い世代では、私的な世界から導き出されたストーリーや個人的な世界をテーマに描かれた作品が多く見られます。一方で、長谷川さんにとって私的なものは、面白くなく、まるで冷え切った冷蔵庫の世界のようなものなので、見せても仕方がないのだと話しました。

長谷川さんがそう思うようになったきっかけは、大学院修了後にドイツへ留学し、たくさんのヨーロッパ美術に触れたことでした。ヨーロッパでは、ピカソやゴッホ、マチス、抽象表現、キリスト教美術を同時に見るため、長い歴史と多様な表現を一気に浴せられます。長谷川さんは、それによって自分の世界がどうでも良くなるという経験をしたのだそうです。

その結果、長谷川さんは、1000年分の美術の断片が自身の頭の中にこびりついて、絵の記憶のようなものを描くしかなくなったのだそうです。そこには、長谷川さん自身のストーリーも意味もないため、「何を描くか」がないのです。

「言葉の切れはし」を交換する

「切れはしの交換」展は、「何を描くかがない」という長谷川さんの話をきっかけに、制作のスタート地点である「何を描くか」を他者に委ねようと企画されました。

この「何を描くか」を軽く扱うために考えた方法が、作家同士で「言葉の切れはし」を交換し、それを起点に制作することでした。

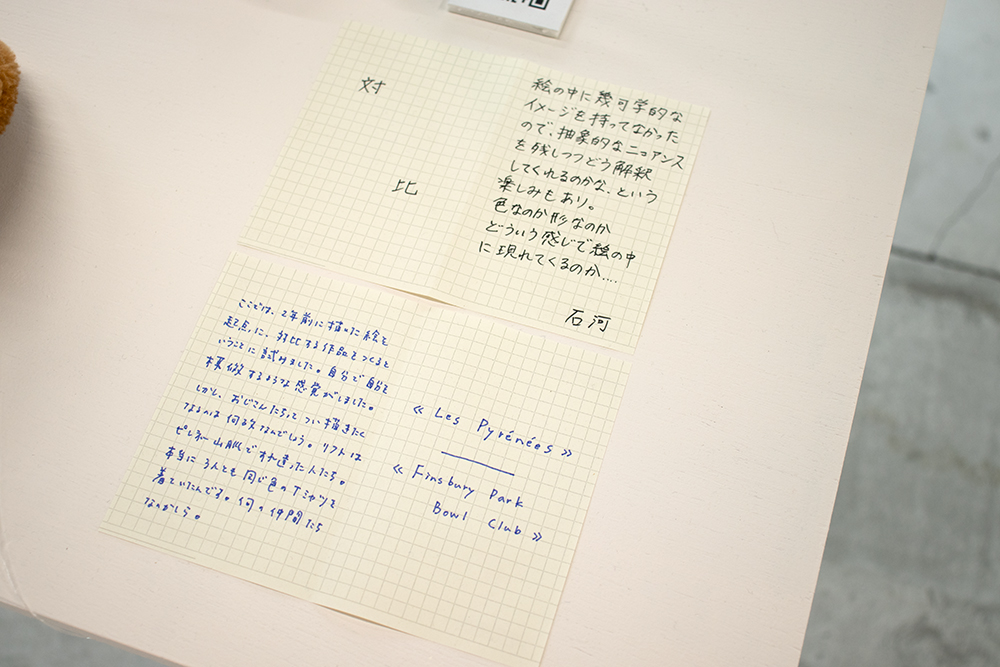

「言葉の切れはし」とは、些細で言葉にもなりきらないようなもののことで、実際に作家さんが交換したものには、「対比」「たくさんの人」「使ったことないの色」などが見られました。

3名は、もともとお互いの作品や制作プロセスを見てきているという関係が根底にありました。相手のことを考えながら出した「言葉の切れはし」を、それぞれが他の二人へだいたい10個ずつ渡しました。その中から、各自2、3個の「言葉の切れはし」を選び、作品を制作したのだそうです。

会場では、作品だけでなく、起点となった「言葉の切れはし」のメモも展示されていました。「言葉の切れはし」を渡した人のメモには、「渡した言葉」と「その言葉を渡した理由」が、そして、受け取った人のメモには、「作品タイトル」と「制作した感想」が書かれていました。

言葉の切れはしを交換すること|石河彩子

石河さんは、「言葉の切れはし」を交換するに当たり、受け取る相手が絶対にやりたくないだろうというものを避けたり、軽くルールを決めたりして進めたのだと話していました。それは、もともとお互いに知っているからこそできたスタートでした。

石河さんが実際に「何を描くか」を軽くしたことで感じたことは、自身が普段描くモチーフには、純度が表れているのかもしれないということでした。

例えば、《Acrobat》という作品では、エメンタールチーズがモチーフの一つになっています。それは、石河さんが子供の頃によく見た穴の空いたチーズでした。

石河さんは、絵を美的にしようという思いからモチーフを選んでいるのではなく、モチーフを選ぶ時点で「おもしろい」「美的だ」と思うものを選んでいるのかもしれないと振り返っていました。

言葉の切れはしを交換すること|WAKO

WAKOさんは普段、「大きいものを描きたい」「この色を使いたい」といったように、その日に感じたことや描きたいと思った初期衝動から描いています。それに対して、すでに描かなければならない題材がある状態での制作は、WAKOさんにとって挑戦的なことでした。制作中はがんばろうという気持ちを持ちつつも、自分のものにするまでは時間がかかったそうです。

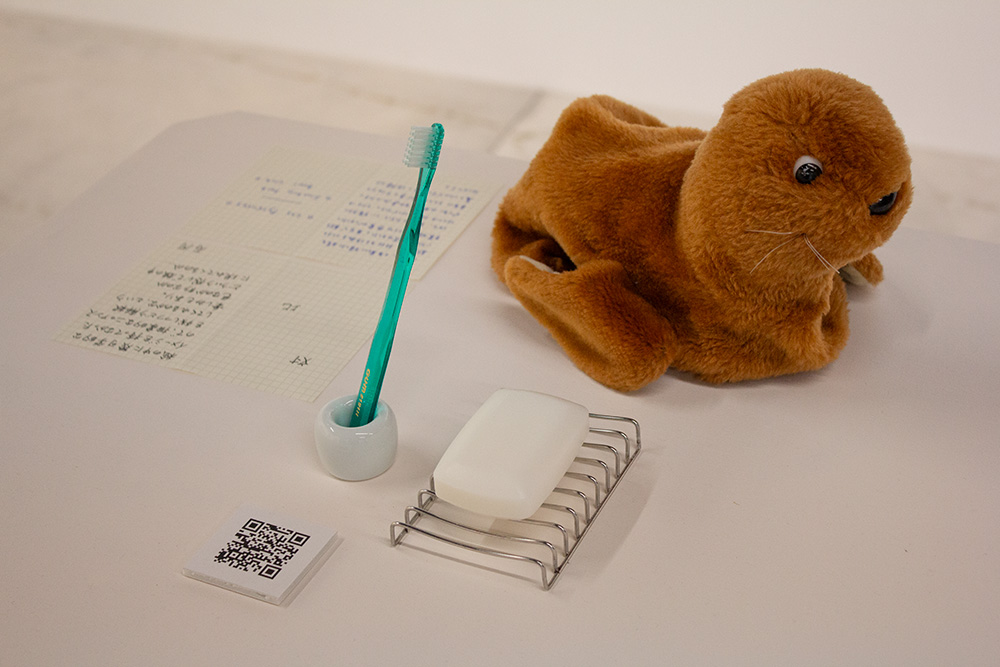

一方で、自分一人だとなかなか踏み出せない経験をしたことで、WAKOさんは、普段から描くことが多い「人」以外のモチーフにも目を止めるようになりました。特に、《He》という作品に見られる歯ブラシは、描いていて楽しいモチーフだったとのことです。

WAKOさんは、いつも描いている世界から押し出されたことで、「何を描くか」が変えられそうな、モチーフへの軽さが生まれそうな気がしたと話していました。

言葉の切れはしを交換すること|長谷部まり杏

長谷部さんは、もらった言葉と自身が見ているものとを近づけていた部分があり、今、長谷部さん自身のいる世界が反映されたものになったと話していました。

また、長谷部さんは、パッチワークに絵を描くという手法を今回初めて取り入れました。絵の具を載せるという感覚を持つために、木枠にパーツを張って描き、描いたものを外してパッチワークにしているので、時間と手間がかかる制作です。これは、「言葉の切れはし」を交換する試みがきっかけで生まれたアイデアではなかったものの、悩んでいたことが形になり長谷部さんにとっての出発点になったのだそうです。

《view from the windows》(部分)長谷部まり杏

今回の試みと制作を続けること|長谷川繁

他者から「やりなさい」と言われるとできることでも、自分からだとなかなかできないことがあります。自分の範疇にないことを、他者から無理矢理やらされるタイミングを作ることによって、範疇が歪み、それまでは範疇の外にあったことが内側に入ってきます。普通だとしないことをするという試みは、意味があっておもしろいことでもあります。

今回の試みについて、長谷川さんはそのように話していました。

また、長谷川さんはトークのまとめとして、制作を続けることの大事さについても触れていました。

長谷川さん自身は、31歳のときにようやく自分の絵だという実感を持ち、33歳で初めて展覧会を開催しました。

日本の美術を見ると、20代や30代で売れて成功しないとダメだという風潮がありますが、そういった瞬発力だとすぐに終わってしまいます。絵描きだと80歳や90歳まで描くこともあるので、続けることは大変ではあるものの、続けるための持久力は大事なことです。仕事や結婚、子供の誕生などで生活が変化しても、どのような状況でも止まらずに制作し続けているといつの間にか変化していきます。

ここをスタート地点にして80歳まで続けてくださいねと話していました。

レポートの最後に、展覧会のテーマに合わせて作られた什器について紹介したいと思います。

「言葉の切れはし」のメモが置かれていた机は、家具のデザイナーをしているWAKOさんの友人が、この展覧会のためにデザインしたものです。1枚の板から天板を切り出して作った3台の机は、3名の作品や文章、フライヤーのメインビジュアルを参考にしながらデザインされたのだそうです。

「切れはしの交換」展に対する作家さんたちの想いは、作品だけでなく什器にも込められていて、新たな挑戦をすることで一人ひとりが自身の制作と向き合いながらお互いを尊重して作り上げた展覧会なのだと感じました。

今回のトークはアーカイブの公開をしていませんが、Up & ComingのYoutubeチャンネルでは、佐藤直樹さんがゲストに来られたときのトークアーカイブを公開していますので、ぜひこちらもご覧ください。

flickrでは、今回のトークイベントの様子や、そのほか過去に開催した展覧会の様子もご覧いただけます。

2025年7月21日(月)堀田