こんにちは。Up & Comingです。

本日は5月17日(土)に行われた、第10回展覧会「切れはしの交換」のトークの模様についてレポートします。

今回のトークはゲストに佐藤直樹さんを迎え、出品作家の石河彩子さん、長谷部まり杏さん、WAKOさんがご登壇されました。

本展の作家の3人は出身大学は異なりますが、大学卒業後に通い始めた美学校*で出会いました。佐藤直樹さんは美学校で講師をされており、石河さんがそのクラスを受講していたことがきっかけで今回のゲストとして迎えることになりました。

作家それぞれの自己紹介の後、美学校での話に触れながら、本展のテーマや作品の紹介に移りました。

*美学校……東京都神保町にある、美術・音楽の様々な表現について学べる学校。

石河彩子さんについて

石河彩子さんは武蔵野美術大学でテキスタイルデザインを専攻し、卒業後はイギリスへ留学し油画を描いていました。しかし、帰国後は制作をしていない時期が長くあったそうです。

当時の石河さんの周りには絵を描く人があまりおらず、絵を描く人はどうやって描いているのか?ということが気になっていました。そして、「描くこと」について誰かと話をしてみたいという気持ちから、美学校に通い始めました。

長谷部まり杏さんについて

長谷部まり杏さんは多摩美術大学でテキスタイルデザインを専攻していました。卒業後は仕事での制作をすることはあっても自分の作品を制作することはなく、そのことに対するもやもやした気持ちがあったそうです。たくさんの人がいる場所で絵を描きたい、という思いから美学校に通い始めました。

現在は出身地の自然豊かな長崎に戻って制作をしており、その生活環境の変化が近年の作品には大きく表れていると言います。

WAKOさんについて

WAKOさんは大学院で教育哲学を専攻し、卒業後も、学生時代に起業したNPOで、社会実装に継続して取り組んでいました。しかし、コロナ禍で自身の仕事が中断してしまいます。その時期に絵が描きたくなって画材屋さんに入ったことが制作活動の始まりでした。

当時の感覚は衝動的なもので、なぜ絵を描くことに辿り着いたのかは説明できないと語ります。やがて絵画を専門的に学びたいと思い、美学校に通い始めました。

展覧会のテーマについて

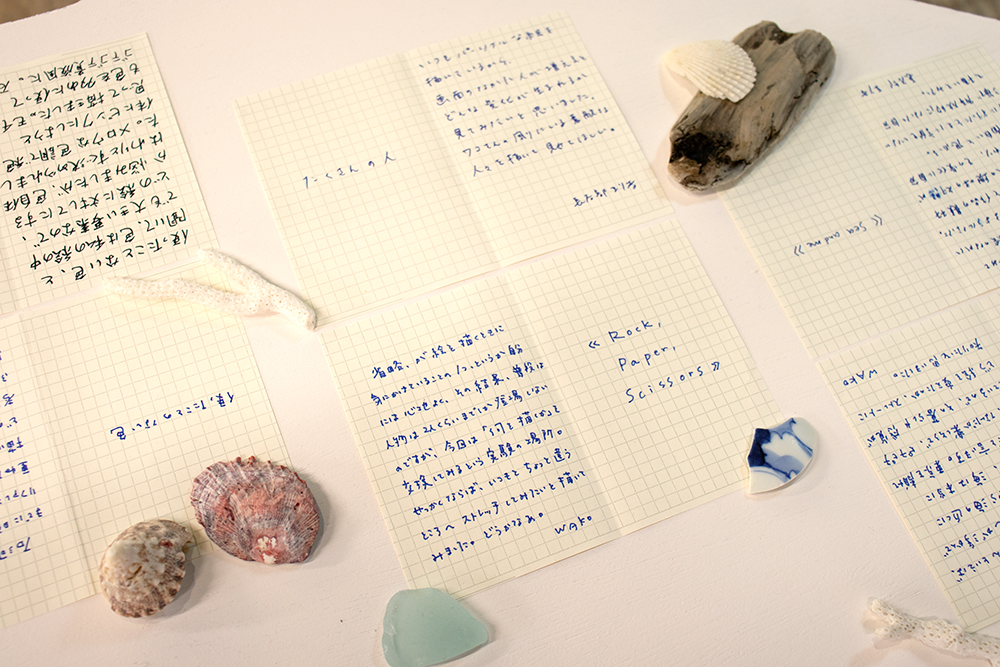

本展では、作家同士が「言葉の切れはし」を交換し、受け取った言葉を起点にそれぞれが絵として表現した作品を展示しています。

このテーマに決めた理由は、普段の制作ではやらないような挑戦的なことを行いたかったからだそうです。

誰かに頼まれて何かを描くオーダーメイドのような制作は、3人とも一生やらないだろうと思っていました。それならばこの展覧会を機にあえて試みようと思い立ち、制作のスタートを他者に委ねてみることにしました。

作品のテーマとなる言葉を交換するに当たって、それぞれが1人に対して複数の言葉の候補を渡しており、受け取る側はその中から好きな言葉を選べます。そのように、ある程度の自由があるルールだったようです。

では、本展の展示作品はどんな言葉の切れはしをもとに描かれたのでしょうか。また、言葉を渡す側はどんなことを考えて言葉を選んでいたのでしょうか。作品をいくつか紹介します。

長谷部さんから石河さんへ:「イルカ」

長谷部さんから「イルカ」という言葉を受け取った石河さんは《Quintetto》を描きました。

長谷部さんは、タロットカードを使ってみたところ「イルカ」というカードが出たため、石河さんにこの言葉を渡しました。

一方石河さんは、イルカを描くしかないようなこの具体的な言葉に困惑しつつ、普段の自分なら描かないので面白がって選んだと言います。

作品にはイルカそのものではなく、イルカの骨がモチーフとして描かれています。元々石河さんは骨が好きだったため、受け取ったテーマを自分の好きなものに引き寄せて描くことができたと話していました。

石河さんから長谷部さんへ:「短いストーリー」

石河さんから「短いストーリー」という言葉を受け取って長谷部さんが描いた作品は《sampler quilts 2023-2024》です。

石河さんは言葉を相手に渡す際に、抽象的で余白のある言葉を選ぶように意識していたようです。それぞれの解釈で何を描くか選びやすいように、と考えたためです。

長谷部さんはこの言葉を受け取り、長崎で暮らし始めてから行った島で拾った貝や、街で見つけた人形などを絵日記のように小さな布に描き、一点一点繋ぎ合わせた作品を制作しました。

東京から長崎に移り住んだことが制作に大きく影響していて、どんな言葉を受け取っても、自身の長崎での生活が滲み出てくるように関係していたと言います。

また、美学校で受けた講座をきっかけにして「支持体から作る」ということに興味を持っていた長谷部さんは、近年はパッチワークの上に描く表現を試みていました。それが今回受け取った言葉ともうまく結びついたと話していました。

長谷部さんからWAKOさんへ:「たくさんの人」

長谷部さんから、WAKOさんは「たくさんの人」という言葉を受け取りました。そして描かれた作品は《Rock, paper, scissors》です。

WAKOさんはシンプルな構図や色の絵を描くことが好きで、1つの画面に描く人物の数は少人数であることが多いです。そこで長谷部さんは、WAKOさんの絵の中に人物が増えることで生まれる変化を見てみたいと思い、この言葉を渡しました。

WAKOさんは普段の自分なら描かないテーマに苦労しましたが、うまくいくか分からないことに挑戦できたのは良い経験だったと話していました。

いつもは何を描くかを瞬間的に決めているWAKOさんは、下調べもエスキースもほとんどせずに一気に描きます。そのため、事前に何を描くかが定められていることには葛藤があったとのことでした。

また、完成した絵を通じて、言葉を渡した人と受け取った人の言葉の解釈の違いが明らかになったことが面白かったとも話していました。

佐藤さんは3人の作品について、渡された言葉によって新たに引っ張り出されているものがあり、作品に良く作用していると述べていました。

作品の中に他者を介入させることについて

来場者の方から「作品の中に他者を介入させることについてどう考えているか」という質問があり、それに答えながら本展のための制作を振り返っていきました。

石河さんはアンディー・ウォーホルの、とあるエピソードを挙げています。

アンディー・ウォーホルは新聞記事の中からたまたま見つけたキーワードから作品のテーマを決めていたそうです。石河さんはその話について、そんなことで作品のきっかけを決めていいのかと初めは驚いたと言います。ですが次第に、生活の中のものをいかに自分に引き寄せていくか、そうして自分の中から出てくるものが何なのかが大事なのではと考えるようになりました。この考えが、本展のテーマのきっかけにもなっています。

石河さんは言葉を選んで渡す際、相手のことをとても深く考えていたと言います。また一方で、受け取った言葉は自分の作風をよく捉えていて、相手も自分のことをよく考え、よく知っているのが感じられたそうです。そのため、今回の制作では描く前からすでに、作品に他者性が色濃く関わっていたと話していました。

WAKOさんは、好きなアーティストにアレックス・カッツを挙げています。

ナラティブを嫌い、絵の中の物語性や意味を切り捨てて描く彼の思想に共感し、WAKOさんは「ノーリーズンに描く」ことを大切に、直感的に描いているそうです。描くこと自体に意味や価値はなくてもいい、と語ります。

今回「何を描くか」について他者と交換したことは、その人にとっての描くことの意味を軽くしていく行為だったのではないかと捉え、より一層ノーリーズンに描くことがことができたと話していました。

長谷部さんは、多くの人がいる美学校で制作していた頃とは一転して、近年は長崎に移り住んで1人で制作しています。そうした環境の変化によって、自分というものは他者からの影響の中で出来上がっていたことをかえって実感したと言います。

普段は1人で制作しているからこそ、今回メンバーと言葉を交換し合って繋がりを持ったことに助けられたと話していました。

この「他者性」についての話を受けて佐藤さんは、「そもそも『自己』の方がよく分からない」とコメントしています。

「自己表現」や「自分らしく」といった言葉が使われがちな作品制作の場ですが、「自己」という言葉にとらわれることなく、うまくその人がその人らしくいられる状態が大切なのではないかと話していました。

本展を振り返って

佐藤さんは、今回試みた「関係から出てくるもの」を、本展を始まりとして大事にしてほしいと述べています。

私たちが個人表現の行き詰まりを感じている一方で、アートの世界はマーケットにさらされており、作品は値付けされ「個人表現」としての価値が出来上がっていく面が昨今強まっています。しかし、もともと描く行為自体が持つ価値はそれには完全には重ならないものなので、マーケット的な価値基準に当てはまりきらない部分を、言葉にしていくことが大事だと話していました。

今までの美術史の考え方や美術の良し悪しは変わってきている最中ですが、佐藤さん自身もまだ従来の考え方にとらわれているところがあったことに本展を観て気付かされたと話し、とても気持ちの良い展覧会だったとの感想で締めくくりました。

—

「何を描くか」という、制作のスタート地点の問題に焦点を当てた本展覧会。

他者から受け取った言葉をきっかけに挑戦的な試みをしたことで、3人それぞれに緩やかな変化があったようです。今後の制作にそれがどう影響するのか、はたまたしないのか、これからの作品が楽しみです。

Up & ComingのYoutubeチャンネルではトークの動画を公開していますので、ぜひそちらもご覧ください。

flickrでは、今回のトークの様子や、そのほか過去に開催した展覧会の様子もご覧いただけます。

2025年7月6日(日)小野坂