多摩美術大学創立90周年記念事業

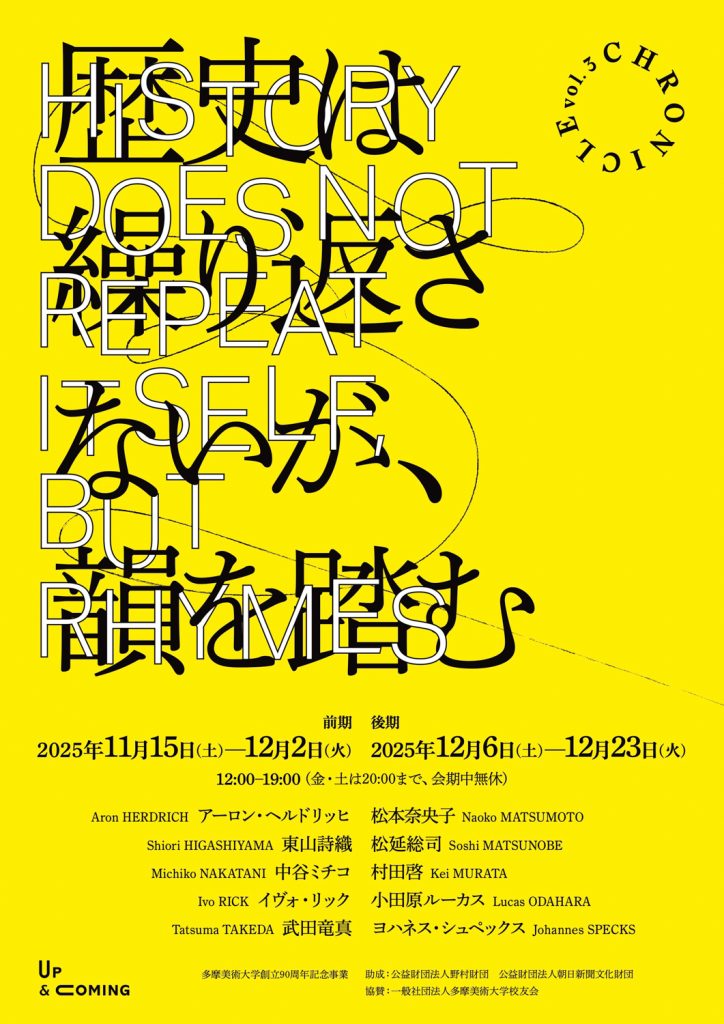

歴史は繰り返さないが、韻を踏む:Chronicle Vol. 3

前期

アーロン・ヘルドリッヒ 東山詩織 中谷ミチコ イヴォ・リック 武田竜真

2025年11月15日(土) ~ 12月2日(火)

12:00~19:00(金・土は20:00 まで)会期中無休

後期

松本奈央子 松延総司 村田啓 小田原ルーカス ヨハネス・シュペックス

2025年12月6日(土) ~ 12月23日(火)

12:00~19:00(金・土は20:00 まで)会期中無休

「Chronicle」プロジェクトについて

「Chronicle」プロジェクトは若手・中堅現代美術家を中心に、ギャラリーや美術館に依存することなくアーティストにとって最善の展覧会作りを追求するプロジェクト。

活動拠点をドイツ・ベルリンとし、国際色豊かなアーティストと協働で定期的に現代美術の展覧会等を開催する。

また、アーカイヴとしての展覧会カタログを製作することを最終目的としており、次に繋げるための展覧会づくりを目指している。

本展はこれまでの展覧会である「Chronicle」(Bethanien/ベルリン、2019)、「Utsusu – Chronicle Vol.2」(Villa Heike/ベルリン、2023)、「Chronicle(2.5)DIMENSIONS」(Backshop/ベルリン、2024)に続く「Chronicle」プロジェクトの第四弾である。

これまでの展覧会は全てベルリンで開催され、展覧会カタログを製作してきた。

そして、本展「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」がこのプロジェクトにおける初めて日本での開催となる。

歴史は繰り返さないが、韻を踏む。

人類の長い歴史の中で、さまざまなものが場所から場所へと動くことで複製され、その過程で自らの価値を失ったり新たに手にしたりすることで変容する。

それはまるで細胞が複製を重ねることで集合体をつくり、ときにエラーを起こすことで新しいものへと変わっていく姿のようで、このような複製と変化の繰り返しの先に現代の社会が在り、私たちが存在しているのだ。

それはどの劇場に足を運んでも同じものを観ることのできる映画のような複製とは違い、戦争や疫病といった人類にとっての負の歴史や、アーティストにとって身近な美術史といったものから個々の毎日まで、さまざまなものが微細な変化の連続の上に成り立っている。

つまり、私たちが住む世界も複製エラーの繰り返しであり、この積み重ねが新たな物語として現れる。

その全てが不安定性を備えた唯一無二なもので、一言に複製としてひとまとめにはできない。

そして、この流動的な不安定性こそがアーティストの作品制作の根幹とも言え、さらにそこに、さまざまな要素の集合体の一回性を持ち合わせることで、日々の生活からあらゆる要素の動的な魅力を紡ぎ表象する。

本展では、そこから生みだされる作品を介すことで、ドイツ人思想家のヴァルター・ベンヤミンが提唱した「アウラ」という一回性の概念についての再考を試み、大量の複製で埋没した現代社会を補完したい。

本展は多摩美術大学創立90周年事業の一環として、ドイツを拠点に活動するアーティストと日本を拠点に活動するアーティストの計10名を招聘し、前期と後期に分けることで異なる5人展を二度開催する。

途中でアーティストと作品を入れ替える二期構成の展覧会とすることで、一つの展覧会の中で万華鏡のような流動的な物語をつくりあげる。

さらには、この展覧会をドイツでも開催することで、展覧会自体も変化し「韻を踏む」。

協賛:一般社団法人多摩美術大学校友会

助成:公益財団法人野村財団、公益財団法人朝日新聞文化財団

Artists:Phase I

アーロン・ヘルドリッヒ

Aron HERDRICH

2025, Offset plate, MDF, wood ash, lithography, 150×100cm

建築的、社会学的、考古学的な概念、そして文学から着想を得て、ヘルドリッヒは空間を境界の曖昧な動的な現象として捉えている。彼は空間の形成を探求し、境界領域を芸術的な形態へと変容させている。彼にとって空間は、反復、再生産、複製といった、彼が社会の本質的なメカニズムと見なすプロセスを用い、撹乱・変容させるための媒体となる。そのために、印刷、鋳造、絵画/ドローイング、写真などの技法を意識的に用いて組み合わせ制作を行う。

1989年ツェーフェン/ドイツ生まれ。ミュンヘン在住。ミュンヘン美術アカデミーにてマイスターシューラー課程修了。近年の個展に、Kunstverein Bad Nauheim(バート・ナウハイム/ドイツ、2025)、天王洲セントラルタワーアートホール(東京、2024)。これまでにグループ展に、Kunstverein Munich(ミュンン、2024)、Museum Kurhaus Kleve(クレーヴェ/ドイツ、2022)、ピナコテーク・デア・モデルネ(ミュンヘン、2017)など。

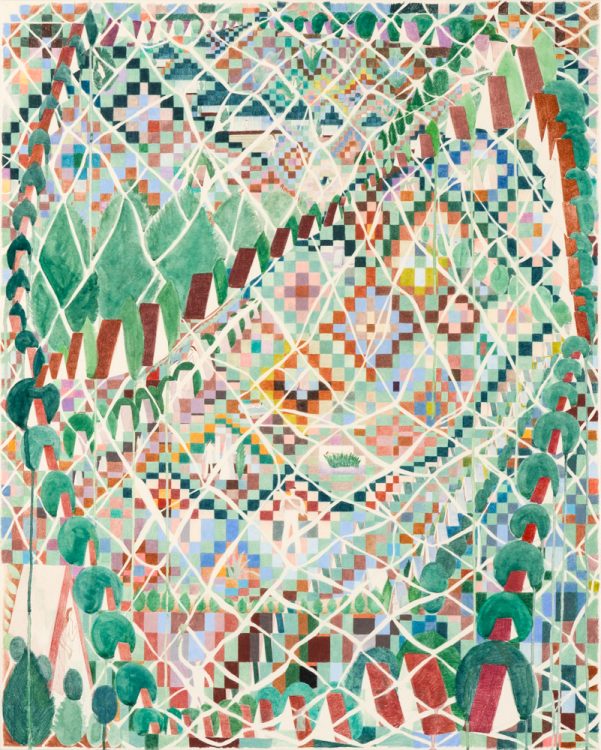

東山詩織

HIGASHIYAMA Shiori

2023, Watercolor, colored pencil, Japanese paper, panel, 60.5×50cm

人と人との境界線を重要な観点とし、自分の心身を守る無意識、意識的な行為や物(テントや木、マットレス、フェンス、物語などのフィクション、武器や防具、陣形図、生垣)をリサーチし平面作品を制作している。モチーフをパターンのようにして反復し描き、異なるスケールとパ ースが入り混じった空間を構成する手法を用いる。

1990年兵庫県生まれ。東京都在住。2013年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。2016年東京藝術大学修士課程修了。近年の展覧会に、森の芸術祭(岡山、2024)、VOCA展2024 上野の森美術館(東京、2024)、NADiff apart(東京、2023)、無人島プロダクション(東京、2023)、Artist Running Festival 2023 (京都、2023)など。

中谷ミチコ

NAKATANI Michiko

2018, Gypsum, transparent resin and pigments, 15×16×15cm

一般的なレリーフとは異なり凹凸が反転している立体作品を制作。粘土で成形した原型を石膏で型取り、粘土を取り除いた空の雌型に透明樹脂を流し込み充填することで、イメージの「不在性」と「実在性」の曖昧さを「彫刻」という具体的存在として問う。

1981年東京都生まれ。2005年多摩美術大学美術学部彫刻学科卒業。2012-2014年文化庁新進芸術家海外研修員としてドレスデン美術大学マイスターシューラー課程修了。2014年より祖父が住んでいた三重県の空家に転居。旧犬の首輪工場を改装した「私立大室美術館」で毎年敬老の日に作品を展示する「when I get old」プロジェクトを継続中。

イヴォ・リック

Ivo RICK

2023, Glazed ceramic (analog 3D print), 15×36.5×14cm

リックは自身の彫刻作品において、触覚的な行為と自動化されたプロセスとのあいだにある緊張関係を探求している。粘土の3Dプリントと手作業による技法を組み合わせることで、彼は有機的な形態と技術的な論理のあいだを行き来するようなオブジェクトを制作する。あるものは身体の内部構造やその断片を思わせ、またあるものは機械との直接的な物理的対話のなかから生まれる。作品はその空間的な文脈に鋭く呼応しながら、形やリズムにおける静かな干渉のように、空間の知覚に微かなズレを引き起こさせる。

1989年ボルケン/ドイツ生まれ。ミュンヘン在住。エディンバラ芸術大学交換留学を経て、2017年ミュンヘン美術アカデミーでオラフ・メッツェルのもとディプロマを取得。2021年Stiftung Kunstfondsより制作助成金を授与。国内外で活動し、近年の展覧会として、Lothringer 13 Halle(ミュンヘン、2024)、Xxijra Hii(ロンドン、2023)、Kunstbunker Nuremberg(ニュルンベルク、2022)、ゲーテ・インスティトゥート(パリ、2021)、アルス・エレクトロニカ(リンツ、2019)など。

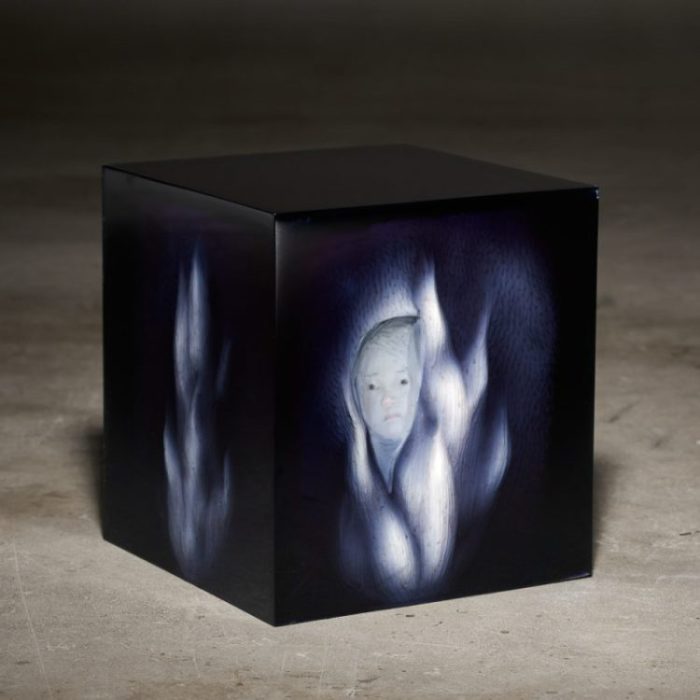

武田竜真

TAKEDA Tatsuma

2021, Wooden crate, styrene foam and video projection, dimensions variable

Photo: WATANABE Osamu

世界的パンデミックによって生まれた世界情勢が現代社会の根幹に「移動」があることを改めて証明して以来、武田は「モビリティ(流動性・可搬性)」をテーマに掲げ制作活動を行っている。現代文化が構築されるうえで重要な景色や渡来品などを作品モチーフとすることで、歴史的文脈 と個人的記憶を紡ぎながら今日の多様な社会が内包する共通言語と差異を提示する。

1988年熊本県生まれ。ベルリン在住。2013年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。2017年ドレスデン美術大学ディプロム課程修了、2020年カールステン・ニコライのもとマイスターシューラー課程修了。近年の主な展覧会に、ポーラミュージアムアネックス(東京、2025)、カスヤの森現代美術館(神奈川、2023)、Galerie EIGEN + ART(ベルリン、2023)、熊本市現代美術館(熊本、2022)、金沢21世紀美術館(石川、2021)など。

Artists:Phase Ⅱ

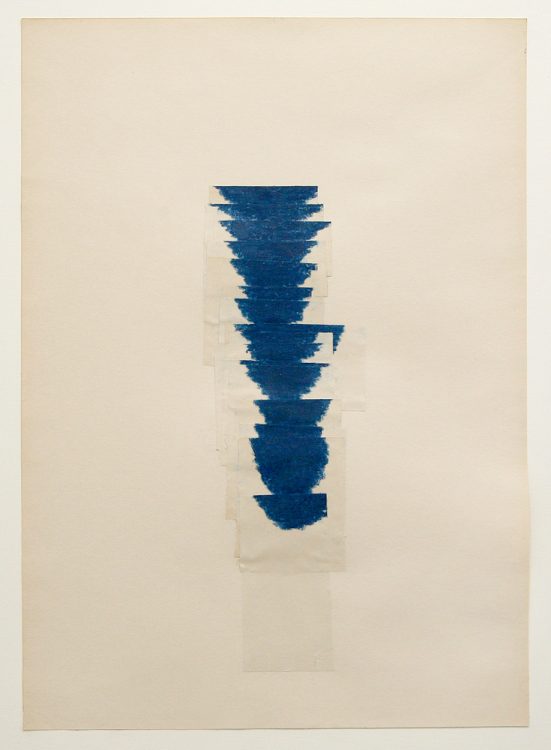

松本奈央子

MATSUMOTO Naoko

2023, Dermatograph, glue and paper, 51×36cm

絵画の生成における自身の判断を点検するために、色や形を限定した制作を続けている。暫定的に特定の形(花弁、水平線、靴など)を繰り返し扱うことで、形とコンポジションの変奏を試み、描画材それ自体がある態度を持った存在のように現れるのを待つ。

1987年栃木県生まれ。2012年に多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。2017─2018年に文化庁新進芸術家海外研修員としてドイツのミュンスター芸術アカデミーでクラウス・メルケル教授に師事。主な個展に、KOKI ARTS(東京、2022)、Kunstverein Schallstadt(シャルシュタット/ドイツ、2021)。主なグループ展に、CADAN有楽町(東京、2024)、横浜市民ギャラリーあざみ野(神奈川、2019)など。

松延総司

MATSUNOBE Soshi

2024, Paper, Inkjet print, dimensions variable

「線」「影」「無意識」「地」などの掴みどころのない事物を主題とし、可変性、拡張性、複数性を特徴とするコンセプチュアルアートを制作。日常のなかで人々が無意識化している抽象的な物事を捉え直し、それらがどのような知覚の上に成り立っているのかミニマルな手法で顕在化することを試みている。

1988年熊本県生まれ。滋賀県在住。2008年京都嵯峨芸術大学短期大学部卒業。2023年ポーラ美術振興財団在外研修員としてフランスにて研修。近年の主な展覧会に、A-lab(兵庫、2024)、gallery chosun(ソウル、2024)、MBL Architectes(パリ、2024)、VOCA2024 上野の森美術館(東京、2024)、滋賀県立美術館(滋賀、2022)など。

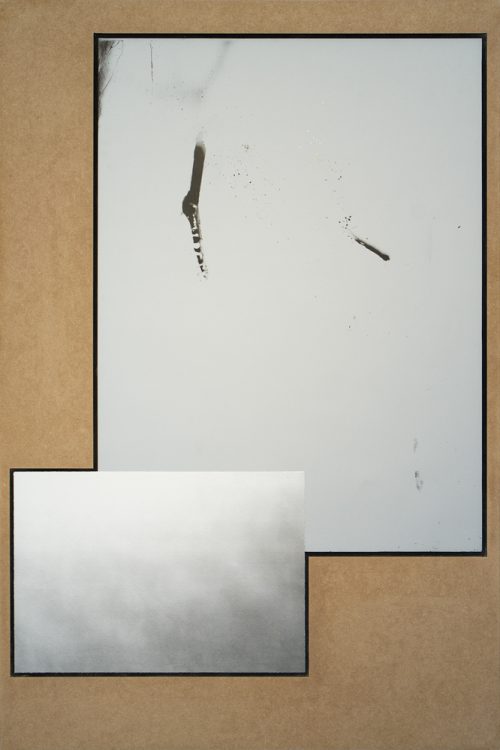

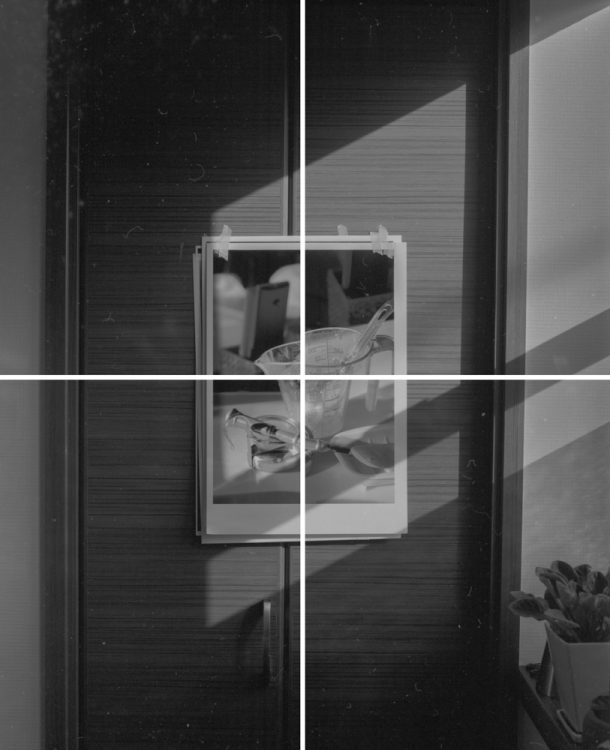

村田啓

MURATA Kei

2025, Gelatin silver print, 49×42 cm

村田はものを見るという行為に潜む構造的な揺らぎに関心を持っている。視線のズレ、スケールの跳躍や反転、複数の視野の重なりといった不確かな継ぎ目や隙間において、どのように知覚が編成され、風景が結び直されるのかを写真を用いて試みている。

1990年新潟県生まれ。現在東京都を拠点に活動。2013年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。2016年東京藝術大学修士課程修了。近年の主な展覧会にN/A(ソウル、2025)、a83(ニューヨーク、2023)、The 5th Floor(東京、2022)、VOCA2022 上野の森美術館(東京、2022)、外(京都、 2021)など。

小田原ルーカス

ODAHARA Lucas

2022, Glazed ceramic tiles, wood, 20 murals, 150×120cm each

小田原は陶器と釉薬による絵画、パブリックインスタレーション、コラージュ、執筆など多様なメディアを用いて作品を制作する。彼の作品は、制限的な構造の中で自己認識を求める衝動に取り組みつつ、複数の歴史や地理によって構成される多層的な自己のあり方を提示する。国籍、言語、歴史、人種、ジェンダーといった要素の中で、同一化と非同一化のあいだに生じる摩擦を探求する。

1989年サンパウロ生まれ。ベルリンとサンパウロ在住。2025年ブレーメン芸術大学のラーザ・バーバのもとマイスターシューラー課程修了。2022年ベルリン・アート・プライズを受賞。2024年ヤン・ファン・エイク・アカデミー(オランダ)レジデンスアーティスト。近年の主な展覧会に、Neue Berliner Kunstverein(ベルリン、2024)、David Peter Francis Gallery(ニューヨーク、2024)、TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol(インスブルック、2023)、Berlinische Galerie(ベルリン、2021)、インダス・バレー美術建築学校(カラチ/パキスタン、2019)など。

ヨハネス・シュペックス

Johannes SPECKS

2022, Found wood, sheet lead, screws, putty, dimensions variable

物は私を引きつけ、また他者をも引きつける。シュペックスは、無数にある物のなかから選び出すという作業を行っている。彼は、どこかに対になるものが存在するかもしれない唯一無二のかけらを見つけ出し、あるいは作り出し、それらを新たな文脈に配置する。向かい合わせに、隣り合わせに、あるいは重ねてインスタレーションの中に置くことで、呼応を引き起こす。それらは、果たして語りうるのか? 誰に何を語るのか? 彼は、その問いを作品を通して模索する。

1991年アーヘン/ドイツ生まれ。現在ケルン在住。ドレスデン美術大学でマルティン・ホナートに師事。彼の作品は、オストヴァル美術館(ドルトムント、2025)、ヨーゼフ・アルバース・ムゼウム・クヴァドラート(ボットロプ/ドイツ、2024)、カッペンベルク城美術館(ゼルム/ドイツ、2023)、クンストパラスト美術館(デュッセルドルフ、2022)で展示されている。また、マリー・ドニケとのアーティスト・デュオとしても活動しており、2024年にノルウェーのショーヴェガン、2023年には熊本の荒尾市でも展覧会を開催した。

Events

前期オープニング:アーティストトーク

11月15日(土)17:00〜

ゲスト:能勢陽子(東京オペラシティアートギャラリー シニアキュレーター)

「Chronicle」プロジェクトについて、展覧会について、各々の作品についてなどのトークを行います。

能勢陽子

東京オペラシティアートギャラリーシニアキュレーター。1997年から2024年まで豊田市美術館学芸員。2025年より現職。現代美術の展覧会企画、レビュー執筆を行い、近年はリサーチャーとして作品制作に関わることもある。

近年の展覧会に、「ビルディング・ロマンス」(2018年、豊田市美術館)、「ホー・ツーニェン」(2021年─2022年、豊田市美術館)、「ねこのほそみち」(2023年、豊田市美術館)、「未完の始まり」(2024年、豊田市美術館)など。美術館外での企画に、「Twist and Shout Contemporary Art from Japan」(2009年、バンコク・アート&カルチャーセンター、国際交流基金主催)、「あいちトリエンナーレ2019」(2019年、豊田市・名古屋市、あいちトリエンナーレ実行委員会)。美術雑誌等に多数執筆。

後期オープニング:料理パフォーマンス

12月6日(土)18:00〜

ゲスト:ヨハネス・シュペックス(参加アーティスト)

展覧会参加アーティストでもあるヨハネス・シュペックスが来場者に料理を振る舞い、食事の場を提供します。味覚や食文化は非言語的な共通体験として機能します。素材、料理、食事から生まれるコミュニケーションを通して、閉ざされた平行社会を解消し、言語や文化の垣根を超えた関係性をつくります。

Photos